9年目を迎えたIT導入補助金の動向

中小企業のデジタル化促進を目的に中小企業庁が2017年から実施している「IT導入補助金」は、ITツールの導入費用やコンサル費用を補助する制度。2024年度は約5万件が採択され、特にインボイス制度対応の需要が大きかった。業種別では建設業や卸売・小売業の申請が多く、タブレットによる勤怠管理や自動見積作成などの活用が進む。一方で、2020~22年の補助金には不正請求も見られ、ベンダーによる実質無料提案などが問題視された。これを受け、審査の厳格化や不正対策が進められている。補助制度ではサイバーセキュリティ対応や導入後の活用支援も強化され、特にIT人材が不足する中小企業にとっては有力な支援策。成功事例として、販売管理の自動化やクラウド会計導入で業務効率を大幅に改善した企業もある。一方で成果が出ていない企業も多く、今後はより実効的なフォロー体制が課題となっている。

不正対策の内容

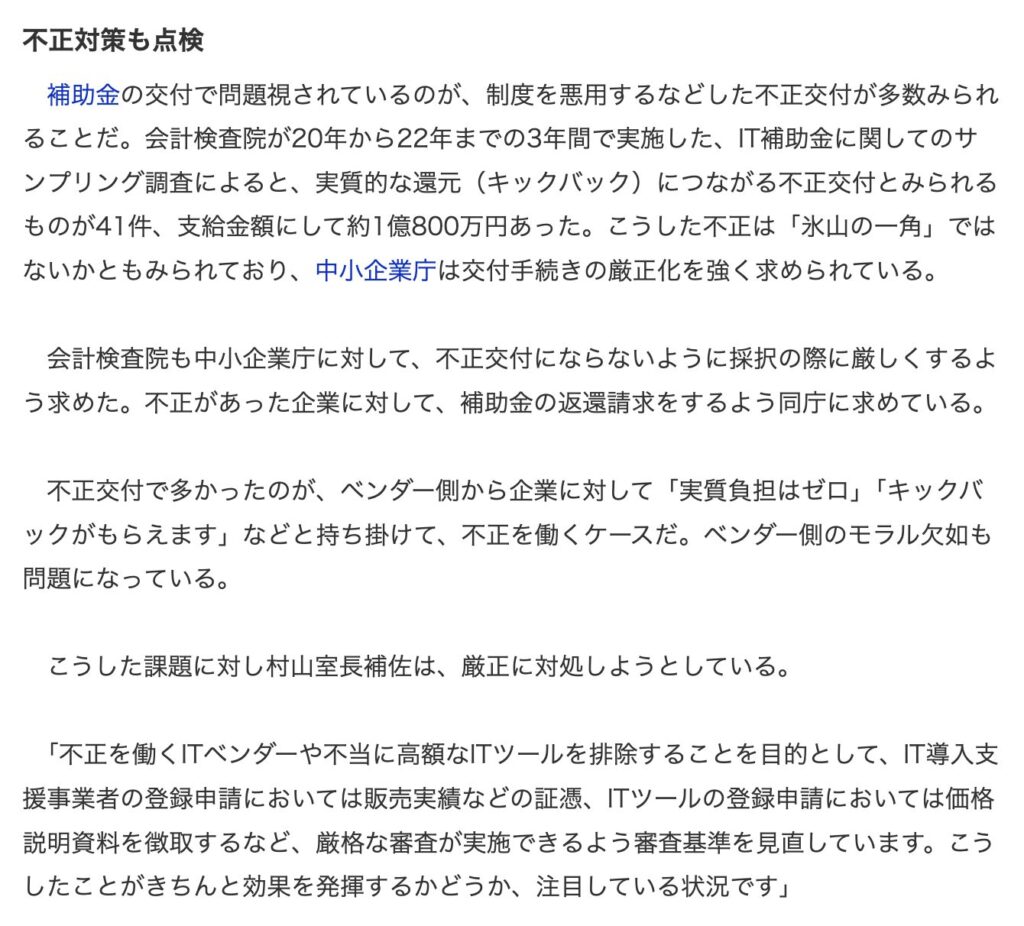

■ IT導入補助金における不正の実態

会計検査院の調査(2020~2022年)により、「実質的な還元(キックバック)」を含む不正交付が少なくとも41件確認され、総額で約1億800万円に上りました。これはあくまでサンプリング調査によるもので、氷山の一角との見方もあります。

特に多かった不正の手口は、以下の通りです:

- ベンダー(IT導入支援事業者)側が企業に対して「実質負担ゼロ」や「補助金の一部をキックバック」と持ちかける

- 補助対象となっていないものを対象と偽って申請

- 過大な価格設定をして補助金を不正に得る

■ 中小企業庁の対策

こうした不正の蔓延に対して、中小企業庁は以下のような厳格な対策を講じています:

1. 事業者登録審査の厳格化

- ITベンダーの登録申請時には「販売実績を証明する証憑資料」の提出を義務化

- ITツール登録時には「価格説明資料(見積もりや価格の根拠)」を徴取

- この見直しにより、過大請求や過剰な補助を防ぐことが狙いです。

2. 採択時の審査基準の強化

- 審査段階で不正の兆候がある申請は排除

- 不正が疑われた事業者には補助金の返還請求を実施

3. 事後的なチェック体制の強化

- 不正事例の調査結果をふまえて、対象企業やベンダーへの監視体制を強化

- 審査・運営を担う「中小機構」や「民間の事務局スタッフ」に対し、事務能力と倫理意識の向上が求められている

■ 今後の課題

- 不正の見抜きは非常に困難で、採択件数が年に数万件に上る中で、人的リソースと審査精度の両立が課題。

- 登録ベンダーの質確保と、補助金を悪用しないよう「制度の信頼性維持」が鍵。

- 誠実な中小企業やITベンダーが制度を安心して利用できる環境作りが急務。